白壁の建物が並び、川沿いの道を人力車が進んでいく。

観光地として知られる倉敷美観地区だが、実際に歩いてみると、ここが単なる「保存された町並み」ではないことに気づく。人が行き交い、今も生活や観光の場として使われているこの空間には、近代日本を形づくった人や思想の痕跡が、静かに残っている。

今回、倉敷を訪れて印象に残ったのは、町並みそのものだけではなかった。

建物の内部で展示されていた、いくつかの資料──手紙や書、そして人物の関係図が、この場所の歴史に思いがけない奥行きを与えてくれた。

倉敷の町に残る、近代日本の記憶

倉敷美観地区に残る建物は、外観だけを見れば江戸時代の風情を色濃く残している。しかし、内部の展示に目を向けると、幕末から明治にかけて、この地が経済や思想の面で重要な役割を果たしてきたことが分かる。

町並みを歩く「現在」と、展示資料が語る「過去」。

その距離の近さが、倉敷という場所の特徴なのかもしれない

展示ケースの中には、巻物のように長く連なる手紙があった。細かな文字が続き、内容をその場で読み解くことは難しい。しかし、その筆致や構成からは、個人的な感情よりも、社会や人の在り方を論じようとする強い意志が伝わってくる。

これは単なる私信ではなく、明治期の知識人が、自らの考えを言葉に残した文書だという。

当時の人々が、どのような問題意識を持ち、どんな未来を思い描いていたのか。その一端が、静かに封じ込められているように感じられた。

人は、ひとりで時代を動かしたわけではない

さらに目を引いたのが、幕末から維新期にかけての「人的交流」を示した関係図だった。そこには、実業家、学者、思想家たちの名前が網の目のようにつながって描かれている。

この関係図の中心にいた人物の一人が、漢学者の三島中洲であり、そしてもう一人が、後に「近代日本経済の父」と呼ばれることになる渋沢栄一だった。

誰か一人の力で時代が動いたわけではない。

思想を語る者、学びを広める者、実業を通じて社会を形にする者。そうした人々の関係性の中で、近代日本は少しずつ形づくられていったのだということが、この図から直感的に伝わってくる。

一万円札の顔と、ここで出会う

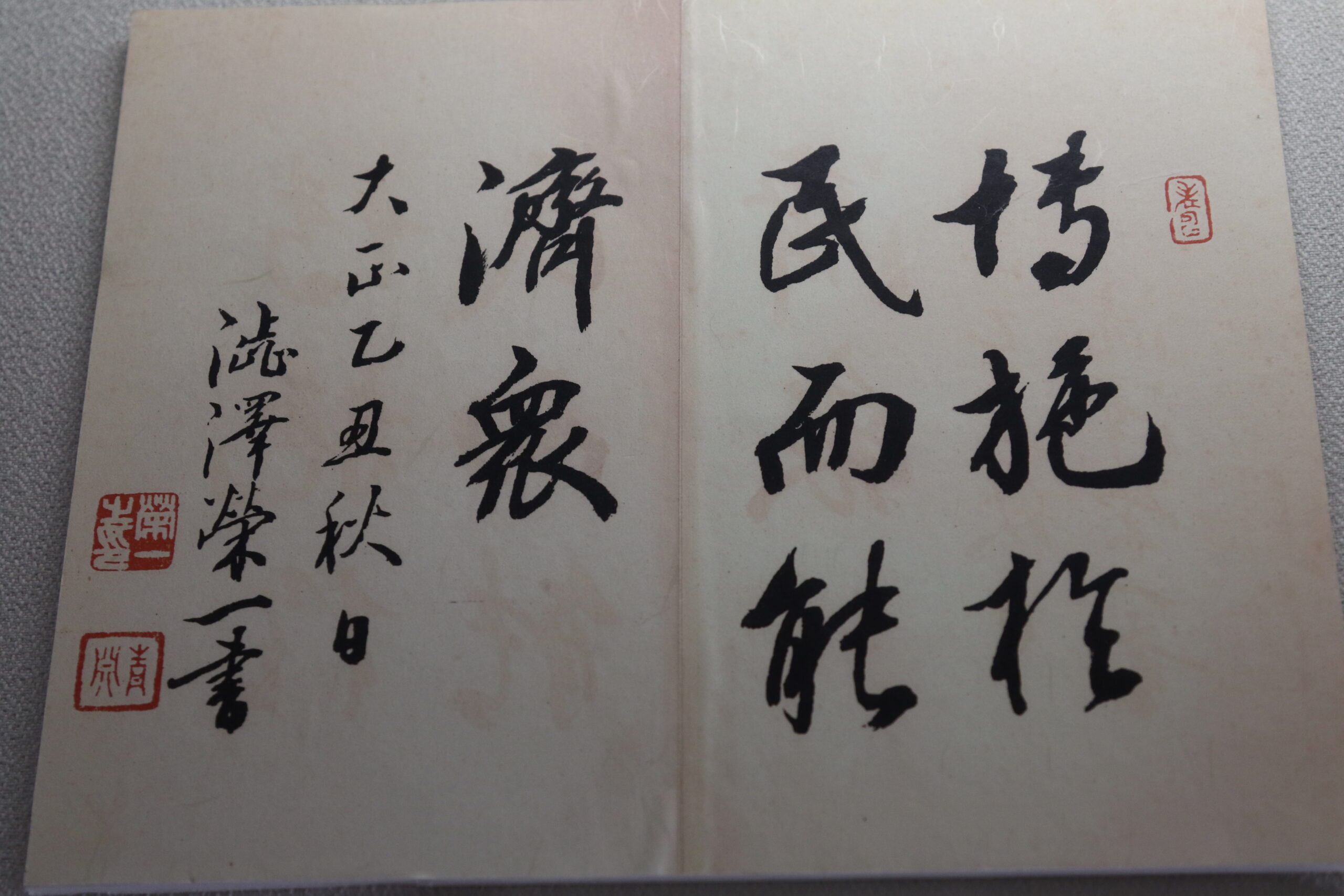

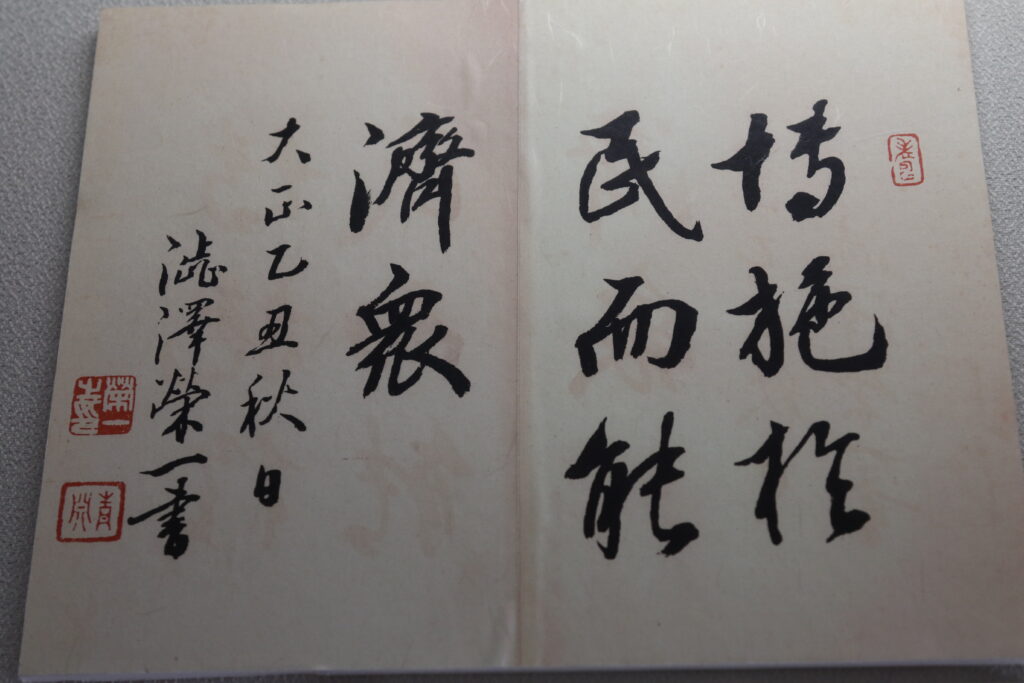

展示の中で、ひときわ印象に残ったのが「渋沢栄一 書」と記された揮毫だった。

普段、私たちが渋沢栄一を意識する場面といえば、一万円札の肖像くらいかもしれない。「名前は知っている」「顔は見たことがある」──その程度の距離感だ。

しかし、こうして書として向き合うと、渋沢栄一は単なる歴史上の偉人ではなく、一人の思想を持った人間として立ち上がってくる。

社会はどうあるべきか、人は何を基準に行動すべきか。彼が生きた時代に向き合っていた問いは、現代とも無縁ではない。

倉敷という場所で、この書に出会ったことに、不思議な納得感があった。

人が集まり、学び、経済が動いたこの町は、渋沢栄一の思想が生きる「場」のひとつだったのだろう。

町並みは、今も続いている

再び外に出ると、人力車が川沿いの道を進んでいく。

白壁の町並みは、過去の遺産として切り取られているわけではなく、今も人の営みの中にある。

倉敷美観地区を歩くことは、過去を懐かしむだけの時間ではなかった。

一万円札で知っている「あの人」を、思想と人のつながりの中で読み直す──そんな体験を、この町は静かに用意してくれていた。